Mes romans et mes projets

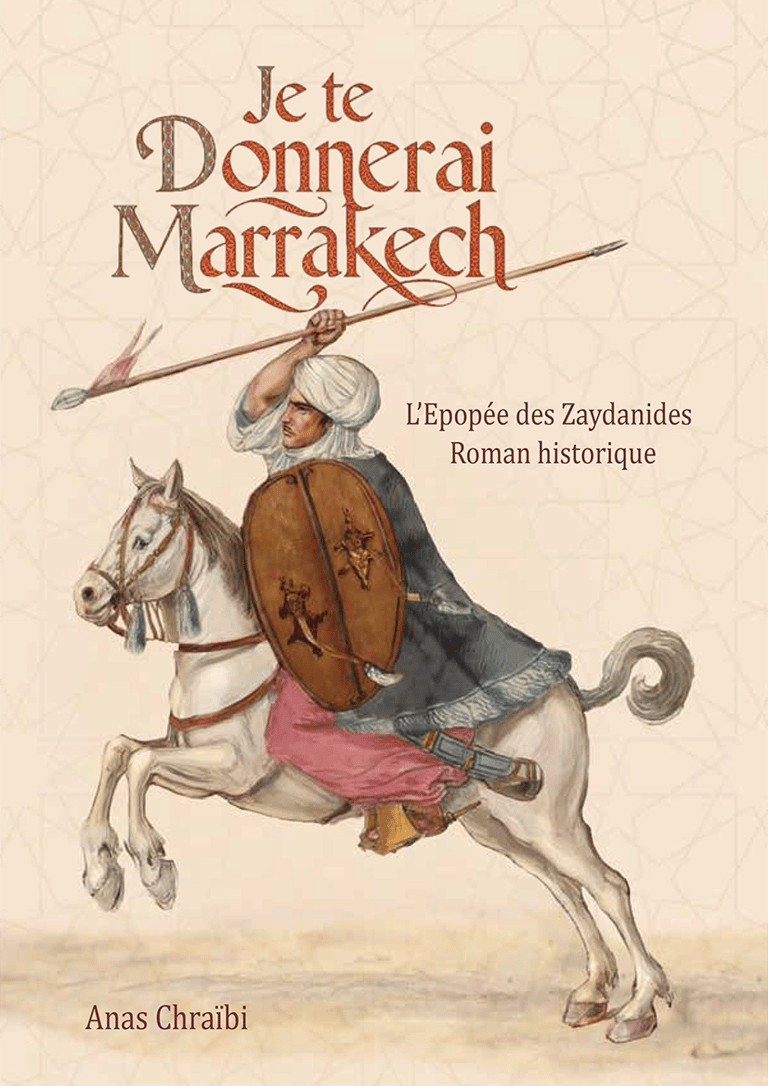

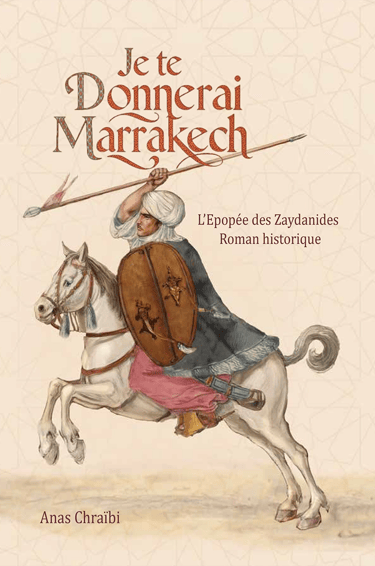

L'écrivaine américaine Toni Morrison disait : "Écrivez le livre que vous avez envie de lire." C’est exactement ce que j’ai tenté de faire en écrivant "Je te donnerai Marrakech", mon tout premier roman, qui a reçu un accueil favorable. Jamais auparavant je n’avais envisagé de devenir écrivain. Je crois que c’est une forme de destin, un appel profond venu de mes racines, qui m’a soufflé cette mission. Une mission pour laquelle rien ne me prédestinait, et à laquelle je me suis pourtant consacré avec sincérité et passion.

Yahya, le Guerrier berbère

J’ai toujours ressenti une certaine frustration en lisant les livres d’histoire. Ils exposent des faits, égrènent des noms de dirigeants et de lieux, s’aventurent parfois du côté de la géographie, de la sociologie ou d’autres sciences… mais ils laissent souvent le lecteur, comme moi, sur sa faim. Une question me hantait : ne pourrait-on pas faire parler nos anciens ? Entendre leurs voix, leurs doutes, leurs espoirs, leur vision du monde ? Un seul moyen m’a semblé capable de répondre à cette quête : le roman. C'est un outil formidabe qui permet d'exprimer les doutes des personnages, leurs options, de comprendre leur situation et de ne pas donner un résultat historique à postériori. Le cas de yahya m'a paru particulièrement intéressant pour exposer les doutes et les choix poignants qui s'offraient à nos anciens. Mais avant de me lancer dans cette entreprise, je devais me montrer à la hauteur. Je devais lire, me documenter, étudier les enjeux de l’époque. Il fallait comprendre avant d’imaginer, assimiler avant de créer. Et puis, il ne suffisait pas de reconstituer une époque : encore fallait-il lui donner chair, à travers des personnages vivants, habités, crédibles. Cette tâche, aussi enthousiasmante qu’ambitieuse, m’a souvent semblé insurmontable. Comme beaucoup d’auteurs débutants, j’ai connu le syndrome de l’imposteur. Mais la passion a fini par l’emporter. Avec ténacité et abnégation, je me suis attelé à ce projet.Les retours bienveillants des premiers lecteurs m’ont encouragé à aller jusqu’au bout.Ce roman, "Je te donnerai Marrakech", est le premier volet d’une trilogie consacrée à la dynastie des Zaydanides — ceux que l’histoire officielle appelle les Saadiens.

Mais pourquoi les a-t-on appelés ainsi ? Probablement pour les diminuer, pour jeter le doute sur leur qualité de chérifs, c’est-à-dire de descendants du Prophète. En les désignant comme Saadiens, on suggérait qu’ils n’étaient que les descendants de Saadia, la nourrice du Prophète. Ce nom, chargé d’une intention disqualifiante, a pourtant été retenu dans la mémoire historique. Comme le souligne Nabil Mouline, il est temps de leur rendre leur véritable nom : celui qu’ils utilisaient eux-mêmes. Après Yahya, le héros de ce premier livre, le second roman s’attachera à la figure de Mohammed ech-Cheikh, le sultan qui parvint à réunifier le pays après une longue période de troubles. Le troisième volume tentera de romancer le destin extraordinaire d’Abdelmalik al-Mu'tassim, le vainqueur de la célèbre bataille de Oued el-Makhazine, aussi appelée bataille des Trois Rois.

Merci à celles et ceux qui choisiront de m’accompagner dans cette aventure littéraire et historique.

Safi- Une cité commerçante

Cette remarquable représentation de la ville de Safi dévoile les contours initiaux de la cité. On y distingue des remparts et un périmètre bien plus étendus que ceux conservés par les Portugais au temps de leur occupation. On remarque également la présence de seulement quatre mosquées, un nombre nettement inférieur à celui représenté sur l’illustration d’Azemmour, où les lieux de culte sont bien plus nombreux.

On note l’absence d’un port structuré : les navires jetaient l’ancre au large, et de petites embarcations assuraient la navette pour le chargement et le déchargement des marchandises.

La grande mosquée de Safi fut détruite et profanée, avant qu’une cathédrale ne soit érigée à son emplacement par les Portugais. Cette cathédrale fut elle-même détruite ultérieurement… par les Portugais eux-mêmes, qui craignaient qu’elle ne soit à son tour profanée. Quelques vestiges, visibles encore aujourd’hui, témoignent de cette histoire mouvementée.

Le Portugal de Yahya

Une relation privilégiée avec Emmanuel 1er

Après quatre mois de préparations intenses et secrètes, le roi João 1er du Portugal et ses fils, Edouard, Henri et Pierre, attaquent par surprise la ville de Ceuta, au nord du Maroc, le 21 août 1415. L’importance de la prise est à la mesure des risques : de très gros moyens militaires et maritimes sont déployés et une flotte imposante de 250 navires avec à son bord 50 000 hommes prend la ville en seulement 24 heures, puis l’abandonne au saccage.

Pendant des siècles, la ville servait de voie commerciale maritime stratégique avec l’Europe, en particulier pour l’Andalousie, les Génois, les Français et les Anglais. Sous la houlette de la dynastie d’érudits Al-Azafi, la cité libre avait connu une prospérité intellectuelle et commerciale de premier plan, en tant que passage obligé des caravanes chargées d’or venues du Soudan, en route pour l’Europe.

Cette victoire permit au petit royaume, qui ne comptait que 1,5 million d’habitants, de sortir d’une impasse politique. C’était le moyen idéal d’offrir de nouveaux territoires à conquérir à une chevalerie de plus en plus contestataire, de trouver une solution à une inflation qui minait dangereusement le pays, et de faire échec à l’hégémonie grandissante du voisin castillan. La surprise fut totale des deux côtés de la Méditerranée. Ceuta périclita et les massacres des populations alentour qui s’ensuivirent n’étaient que le prélude à une politique expansionniste dans un Maroc déjà en proie à de graves guerres intestines.

Grâce à leurs espions, les Portugais avaient anticipé la lente décomposition du pouvoir mérinide dès 1380. Entre 1358 et 1465, dix-sept sultans se succédèrent, parfois plusieurs fois, souvent assassinés ou déposés. Cette instabilité chronique renforçait le pouvoir des vizirs et des chefs militaires, plongeant le royaume dans une crise profonde.

Bataille de la Maâmora- 1515

La Citerne portugaise d’El Jadida est l’un des joyaux cachés du patrimoine marocain. Enfouie sous la citadelle de l’ancienne ville fortifiée de Mazagan, elle se dévoile comme un lieu hors du temps, chargé de mystère et de beauté. Classée monument du patrimoine culturel au Maroc, elle fait également partie du prestigieux patrimoine mondial de l’UNESCO.

Une histoire énigmatique

Construite en 1514 par les Portugais sous la citadelle — leur première implantation permanente sur ce site —, la chambre souterraine n’était, à l’origine, pas une citerne. Était-ce un arsenal, une caserne ou un grenier ? Le doute subsiste. Ce n’est qu’en 1541, lors de l’agrandissement de la forteresse, que la pièce est transformée en réservoir d’eau. L’architecte Miguel de Arruda en conçut les plans, mais la construction fut confiée à João de Castilho, un maître d’œuvre réputé de l’époque.

Au fil des siècles, la citerne est restée intacte, habitée par le silence et l’ombre. Son atmosphère saisissante a fasciné de nombreux artistes et cinéastes, dont Orson Welles, qui y tourna des scènes mémorables de son Othello.

Un chef-d’œuvre architectural

Avec ses proportions presque parfaites — un carré d’environ 33 mètres de côté —, la salle repose sur cinq rangées de cinq piliers de pierre massifs, formant une forêt de colonnes d’un autre âge. Construite dans le style manuélin, une version tardive et raffinée du gothique portugais, elle dégage une impression de puissance et d’élégance.

Mais ce qui en fait un lieu réellement magique, c’est ce filet d’eau qui recouvre son sol. À travers l’ouverture ronde percée au centre du plafond, un simple rayon de lumière se fraie un chemin, se reflétant sur l’eau pour animer les colonnes d’ombres mouvantes. Chaque visite devient une expérience sensorielle, entre silence, éclats de lumière et murmures d’histoire.

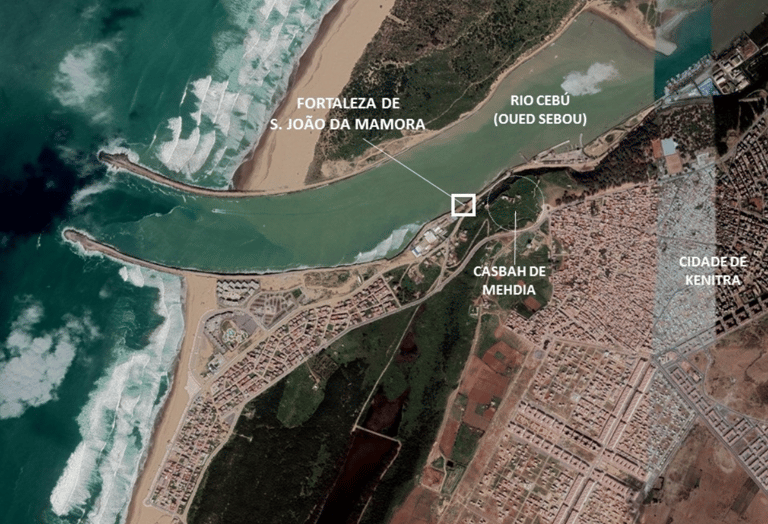

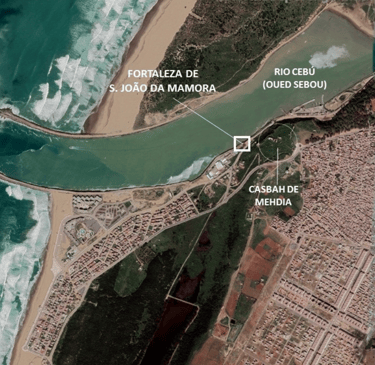

La bataille de Maâmora (1515) – Le jour où la mer devint rouge. Le roi Manuel Ier, désireux de créer un point de frictions avec le Royaume de Fes, ordonna l’édification d’une nouvelle forteresse à l’embouchure de l’oued Sebou. Le lieu choisi était la Maâmora, modeste mais stratégique, et deux expéditions précédentes en 1507 et 1514 en avaient déjà révélé l’intérêt.

L’audace portugaise : Le 13 juin, une flotte imposante quitte Lisbonne : 200 navires, 8 000 hommes, des soldats, mais aussi des colons, des artisans, des rêves de conquête et de gloire. À sa tête, un noble expérimenté, António de Noroña. Dix jours plus tard, les voiles blanches apparaissent à l’horizon. Le débarquement se fait sans résistance. Rapidement, un château de bois s’élève, les fondations de la forteresse sont jetées, mais… à la hâte, trop près d’une colline, vulnérables à une attaque venue d’en haut.

La riposte marocaine : Informé de l’intrusion, le sultan Mohammed al-Burtuqâlî envoie son propre frère, Moulay Nacer, gouverneur de Meknès, à la tête de 30 000 fantassins et 3 000 cavaliers. Avec eux, six canons — promesse de tonnerre. Dès le 19 juillet, la cavalerie marocaine tente un assaut. Repoussé. Mais l’artillerie, stationnée non loin, intrigue les Portugais. Apprenant qu’elle est peu gardée, António de Noroña lance une attaque éclaire : 1 200 hommes dérobent les six canons, profitant d’un instant de négligence.Mais la victoire est de courte durée.

Alors que les Portugais ramènent leur prise au camp, l’armée marocaine fond sur eux comme une nuée. L’escadron portugais, d’abord discipliné, vacille. La panique gagne les rangs. Certains fuient, d'autres jettent leurs armes, dupés par des voix en espagnol — des renégats andalous — promettant la vie sauve à ceux qui se rendent. C’est un massacre. Une quinzaine d’officiers sont faits prisonniers, les cadavres jonchent la terre sablonneuse de Maâmora.

L’étau se resserre

Moulay Nacer installe ses troupes sur la colline surplombant la position portugaise. Les canons sont pointés vers la forteresse, d’autres vers l’embouchure du fleuve. L’objectif est clair : couper les Portugais de leur flotte, les affamer, les réduire à l’impuissance.

Un navire tente de briser le blocus. Il est coulé sans pitié. La situation dans le camp portugais devient critique. Les vivres manquent, les munitions aussi. Les hommes tombent, non seulement sous les coups de l’ennemi, mais aussi sous les assauts invisibles de la maladie et du découragement. Les disputes éclatent entre les chefs, chacun accusant l’autre d’avoir mal choisi l’emplacement de la forteresse.

Le désastre pour les portugais

Le 10 août, l’ordre d’évacuation est donné. Il est trop tard. L’embarcation se fait dans le chaos. Beaucoup sont tués avant même d’atteindre les navires. La marée basse empêche les bateaux de manœuvrer. Certains s’échouent, d’autres sombrent. En quelques heures, le fleuve devient un cimetière flottant. On comptera près de 4 000 morts portugais et une centaine de navires perdus. Pour les Marocains, c’est une victoire éclatante. Ils récupèrent plus de 400 canons et un butin considérable. Pour les Portugais, c’est un traumatisme. L’événement entre dans leur histoire sous le nom de « désastre de Maâmora ».

Léon l’Africain, témoin des événements, écrira :

« Les navires ont été brûlés, et l'artillerie est allée au fond, avec un si grand massacre de chrétiens que la mer a été teinte en rouge pendant l'espace de trois jours. »

Un tournant

Cette défaite met un frein brutal aux rêves d’expansion du Portugal au Maroc. Elle ranime, du côté marocain, l’esprit de résistance et de djihad contre les forces chrétiennes. L’année suivante, le sultan utilise les canons capturés à Maâmora pour assiéger la ville d’Assilah. Maâmora reste, à jamais, un nom gravé dans le souvenir des vaincus… et chanté dans la gloire des vainqueurs.

Monastère des Hiéronymites

La tour de Bélem

Mazagan - La citerne portugaise

Grenade - Chapitres 10 & 11

Souvent cette partie du roman est citée comme la plus captivante. Je l'ai crée de toutes pièces car, car rien ne prouve que Yahya se soit rendu en Andalousie. mais il a passé beaucoup de temps au Portugal et j'ai pensé à lui faire ce petit voyage chez les voisins castillans.

L’eau était acheminée vers le Generalife par l’Acequia Real (également appelée Acequia del Rey ou Acequia del Sultán), qui alimentait également l’Alhambra dans son ensemble, et dont une grande partie existe encore aujourd’hui. Elle capte l’eau de la rivière Darro, en amont, dans les contreforts de la Sierra Nevada, à environ 6,1 kilomètres à l’est de l’Alhambra. Une branche secondaire, connue sous le nom d’Acequia del Tercio, s’en détachait plusieurs kilomètres en amont et suivait un tracé en altitude avant d’atteindre le Generalife près de l’actuel Pabellón Romántico, permettant ainsi l’approvisionnement en eau des jardins supérieurs, de l’Escalier de l’Eau et de l’ancien hammam. La branche principale, qui suivait un tracé plus bas, atteignait aussi le palais du Generalife et alimentait le Patio de la Acequia.

Les canaux d’irrigation étaient généralement à ciel ouvert, mais certains tronçons passaient par des tunnels creusés directement dans la roche. Ces canaux, combinés à un système hydraulique complexe de réservoirs et de roues hydrauliques, permettaient l’approvisionnement et la distribution de l’eau dans l’ensemble des jardins.

Un élément de ce complexe hydraulique, les Albercones, est constitué d’un réservoir médiéval pouvant contenir 400 mètres cubes d’eau, utilisé pour irriguer les vergers et jardins situés en hauteur. Il est situé sur les hauteurs, au-dessus des Jardines Nuevos actuels. Deux réservoirs modernes se trouvent également à ses côtés aujourd’hui : l’un construit par Torres Balbás en 1926, et un autre ajouté par Prieto Moreno dans les années 1930. Le réservoir était alimenté par un puits de 17,4 mètres de profondeur situé sur une plateforme à son angle sud-ouest. Ce puits était initialement surmonté d’une tour en terre battue, à l’intérieur de laquelle une roue hydraulique actionnée par des animaux permettait de puiser l’eau. Le puits débouche sur une galerie ou canal souterrain dont l’ouverture inférieure se trouve près de l’actuel Paseo de las Adelfas. Cette galerie captait l’eau directement depuis l’Acequia Real lorsqu’elle passait à proximité des jardins, ainsi que depuis l’Acequia del Tercio, située plus en hauteur, qui la croisait. Les deux canaux poursuivaient ensuite leur course au-delà des Albercones et se rejoignaient avant de retourner vers l’Alhambra, où l’eau pénétrait par un aqueduc situé près de la Torre del Agua, à l’extrémité est de l’Alhambra.

Le Generalife (prononcé en espagnol : [xe.ne.ɾa.ˈli.fe] ; arabe : جَنَّة الْعَرِيف, romanisé : Jannat al-‘Arīf) était un palais d’été et un domaine rural appartenant aux souverains nasrides de l’Émirat de Grenade, en al-Andalus. L’étymologie la plus couramment citée pour le nom « Generalife » est qu’il dérive de jannat al-‘arīf (arabe : جَنَّة الْعَرِيف), ce qui peut signifier selon les interprétations : « Jardin de l’Architecte », « Jardin de l’Artiste », « Jardin du Gnostique », ou même « Jardin du Flûtiste ».

Une version antérieure du nom, enregistrée au XVIe siècle par Luis del Mármol, était Ginalarife, ce que J.D. Latham considère comme une indication que le premier mot était à l’origine jinan (arabe : جِنَان), pluriel du même radical, plutôt que jannat. Le nom original du Generalife aurait pu simplement signifier quelque chose comme « Verger principal ».

Une inscription ornementale d’Ibn al-Yayyab à l’intérieur du palais le désigne sous le nom de Dar al-Mamlakat as-Sa‘īda (Maison du Royaume Heureux).

Mes références

SIHM _ Les sources inédites de L'histoire du Maroc -

Première série - dynastie sa'dienne - tomes 1 et 2 Archives et bibliothèques de Portugal - Paul geuthner

Publiées par Pierre de cenival.

Yahyā U tafuft - Des ambitions déçues (1506-1518) Bernard Rosenberger - Hesperis - TamudA Vol. XXXI, Fasc. unique - 1993.

Doukkala et le colonialisme portugais jusqu’à l’année de l’évacuation de Safi et d'Azemmour - Ahmed Bouchareb - Université de Fès - 1984 - en langue arabe

Le Portugal, le Maroc, l’Océan, une histoire connectée Bernard Rosenberger - Historien, Montpellier, France.

Diego Torres - Relation de l'origine et succès des chérifs et l'Etat des Royaumes deMaroc, Fès et Taroudant. Traduction Française - Paris, 1636.

De l'Afrique - Caraval de Marmol

Traduction française Sieur d'Ablancourt - Paris, 1677.

Le Portugal et le sud du Maroc : contacts et conflits (xve-xviiie siècles) - CHAM, FCSH, Universidade NOVA de Lisboa -Vol. I – études.

Safi et son territoire. Une ville dans son espace au Maroc XIe-XVIe siècle - Yassir Benhima - Paris, L’Harmattan.

Crónica Do Felicissimo rei D. Manuel - Composta Por Damião de góis - Nova edição, Conforme a primeira, anotada e prefaciada. Dirigida Por J. M. Teixeira de carvalho E David lopes Parte I Coimbra Imprensa da universidade - 1926.

Portugal e o Magrebe

Actes du IV Colloque d’Histoire Maroco-Lusitanienne

CHAM - FCSH - 2011.

Propos du chleuh - Louis Justinard - En souvenir de Pierre de CENIVAL

Poèmes berbères - Aguedal 1937 (3).

Chronique de Santa-cruz du cap de gue (Agadir) Publications de la section historique du Maroc documents d'histoire et de géographie marocaines, Texte portugais du XVI siècle

Traduit et annoté Par Pierre de Cenival.

La noblesse dans la frontière nord-africaine (Portugal, 1415-1515) : guerre, chevalerie, croisade

Maria de Lurdes Rosa et Miguel Aguiar

https://doi.org/10.4000/e-spania.28615.

Moha ou Hamou, guerrier berbère ;

Casablanca, Edition G. Gauthey.