Mes recommendations de lecture

Une revue de mes lectures préférées

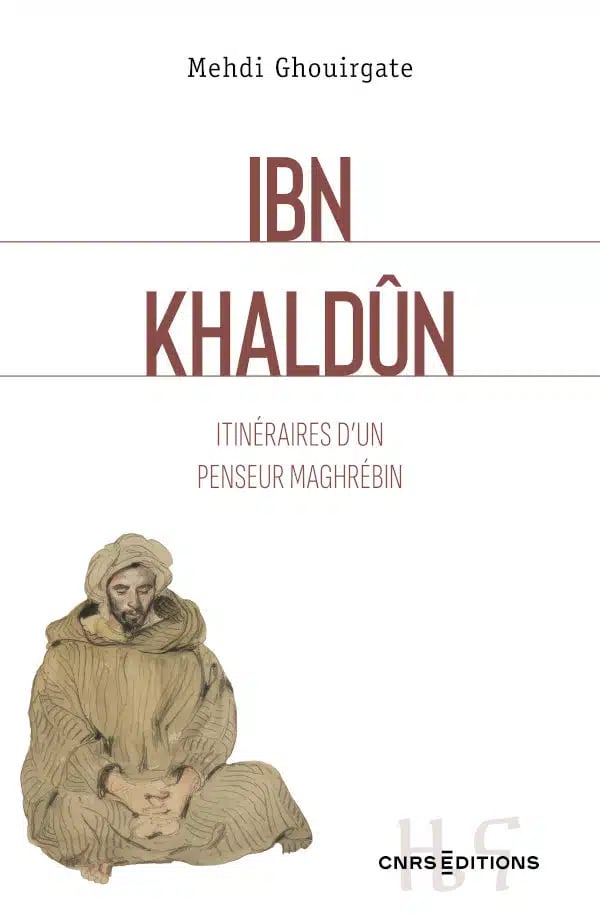

Ibn Khaldoun- Itinéraires d’un penseur maghrébin

Depuis sa redécouverte en Europe il y a deux siècles, la renommée d’Ibn Khaldûn (1332-1406) n’a cessé de grandir, au point qu’il est aujourd’hui le seul des intellectuels issus du monde arabo-musulman à jouir d’une audience universelle. L’auteur du monumental Kitâb al-‘ibar, ou Livre des Exemples, est comparé aux grands noms de l’Antiquité et des Temps modernes, de Thucydide à Machiavel, de Montesquieu à Marx. Il y a gagné sa réputation de précurseur des penseurs contemporains de la société, de l’État et de l’économie.

Pour aller au-delà de la figure romantique du « génie » esseulé, cette enquête s’attache à restituer le parcours d’Ibn Khaldûn dans une période marquée à la fois par la peste noire et par l’échec du sultan mérinide Abû l-Hasan (r. 1333-1348) à unifier le Maghreb. Elle restitue les pérégrinations de celui qui fut d’abord un praticien du pouvoir dans les cours de l’Occident musulman – Tunis, Fès, Grenade, Bougie et Tlemcen – avant son exil au Caire, alors la plus brillante des cités de l’Islam, où il se consacre à l’enseignement et à une carrière de magistrat. Cet ouvrage jette de la sorte une vive lumière sur les conditions de formation de sa théorie de la civilisation, et permet en retour d’interroger les modalités

de la construction d’une figure de la philosophie de l’Histoire, dans les mondes musulmans puis en Occident.

Ce livre facile à lire est un must pour qui veut comprendre ibn Khaldoun

Professeur à l’université Bordeaux-Montaigne et professeur associé à l’Université Mohammed VI de Rabat,

a notamment publié Les Empires berbères : constructions et déconstructions d’un objet historiographique (2024).

CNRS éditions

Harems et Sultans - 3 volumes

La lecture d’une œuvre aussi dense et érudite n’est pas à la portée de tous. En entamant le premier tome, j’ai rapidement compris qu’il me faudrait un compagnon fidèle : un dictionnaire, que je n’ai plus lâché. "Tropisme", aulique… tant de termes raffinés et nécessaires que j’ai dû apprivoiser au fil des pages. Mais le jeu en valait largement la chandelle !

Dans cet ouvrage remarquable, en trois tomes de 600 pages chacun, Jocelyne Dakhlia s’attaque à un thème aussi fascinant que méconnu : les femmes des harems dans le monde arabe, et plus particulièrement au Maghreb, surtout au Maroc. Tout part d’un récit troublant : celui de la mort d’une épouse du sultan, survenue lors d’une traversée des montagnes enneignées de l’Atlas. Intriguée, l’historienne mobilise toute sa rigueur scientifique pour remonter les fils d’une histoire oubliée. Au fil des pages, elle fait émerger une galerie de personnages hauts en couleur, parfois inquiétants, comme ce prince Abdel-Malek qui, au début du XVIIe siècle, s’adonnait à la torture de ses sujets après avoir trop bu. Avec finesse et courage, Jocelyne Dakhlia déconstruit les mythes véhiculés par les récits ottomans ou par le fameux "Sultanat des femmes" du Topkapi. Car dans les palais du Maghreb, les gynécées ne sont pas ces prisons silencieuses que l’on imagine trop souvent : ils sont, au contraire, traversés d’échos du monde extérieur, bien moins cloisonnés qu’on ne l’a longtemps cru. Autre légende déconstruite: il n'y a pas de prééminence de la race blanche sur la race noire. Ceci démontre que le racisme n'est pas naturel, mais totalement inventé par l'homme. Au contraire, blancs et noirs, chrétiens, musulmans et juifs cohabitent, s'entretuent, s'aiment, sans que la couleur de peau ne semble influer. Escalves ou eunuques sont aussi blancs que noirs. Les sources sur les femmes des harems, qu’elles soient nobles ou du peuple, sont rares, fragmentaires, presque murmurées. Et pourtant, Dakhlia accomplit un véritable tour de force en rassemblant, avec une minutie remarquable, tout ce qui a pu être écrit ou transmis à leur sujet. Le résultat est une œuvre majeure, exigeante et foisonnante, qui nourrit aussi bien l’imaginaire que le savoir. Une mine d’or pour tout romancier passionné d’histoire, à qui elle offre une matière aussi précieuse que vivante.

Fait qui m'a interpellé: Jocelyne est cosignataire, avec un collectif d'intellectuels, d'une tribune parue le 11 février 2016 dans le quotidien Le Monde intitulée « Nuit de Cologne : « Kamel Daoud recycle les clichés orientalistes les plus éculés ». Kamal Daoud est le récipiendaire du prix Goncourt pour son livre "Houris" en 2024

Jocelyne Dakhlya

Née en 1959 à Bourg-en-Bresse, est une historienne et anthropologue franco-tunisienne.

Directrice d'Etudes à l'IHESS

Anacharsis Editions

Jocelyne Dakhlya

Fragments d'histoire marocaine

Abdelahad Sebti est un délicieux personnage, modeste, attentif aux autres et très érudit. Il propose toujours un regard original. Cet ouvrage est court, facile à lire, mais c'est en même temps une mine d'informations. Les sujets abordés appartiennent différentes époques, entre le «Moyen-Age» et le 20° siècle; ils proposent une histoire vivante, captivante par moments Les éclairages changent maintes fois d'echelle, un événement précis, un personnage, une famille, un groupe social une institution un mythe, ou un courant de recherche. On oscille aussi, par moments, entre l'histoire locale: et l'histoire nationale Et de toute évidence, chaque article peut etre lu séparément : le lecteur choisira morceaux qui l'interpellent à un niveau ou un autre. Les thèmes traités dans le présent recueil constituent des angles d'observation qui illustrent des phénomènes plus larges et l'ensemble de ces phénomenes convergent vers la question du rapport entre la société et le pouvoir il s'agit donc d'une histoire sociale du pouvoir qui renouvelle notre connaissance de la société et de l'Etat marocains dans leur dimension historique

Abdelahad Sebti

Professeur à l'Université Mohammed V de Rabat, historien ouvert sur les approches anthropologiques et litterai res 1a notamment travaille sur la culture généalogique le thé et l'insécurité du voyage au Maroc précolonial. Son ouvrage récent, "Min Am al-fil ilá Am al-Márikãn" (2022), porte sur les rapports entre mémoire orale et la tradition historiographique.

Editions Le Fenec